愛らしい姿と丈夫さで、ペットとして高い人気を誇るアカハライモリ。「せっかくなら他の生き物と一緒に飼ってみたい」と考えたことはありませんか?しかし、イモリは捕食者の一面も持っているため、混泳相手の選定には慎重な判断が必要です。

本記事では、アカハライモリと混泳できる魚やエビ、貝などの相性を徹底解説します。また、同じイモリの仲間であるシリケンイモリとの同居や、初心者が注意すべきポイントについても具体的にまとめました。

お互いにとって安全で快適な環境を知ることで、イモリとの暮らしはもっと楽しくなるはずです。理想的な混泳水槽を作るためのヒントを、一緒に見ていきましょう。

- アカハライモリの特徴と飼育方法

- アカハライモリと相性の良い混泳生物

- アカハライモリと貝やカニの混泳

- 混泳に適した環境を作るためのポイント

- アカハライモリと混泳させる生物の組み合わせ例

- まとめ:アカハライモリとの混泳のポイント

興味がある方は、ぜひご一読ください。

アカハライモリの特徴と飼育方法

アカハライモリとは?その生態と特徴

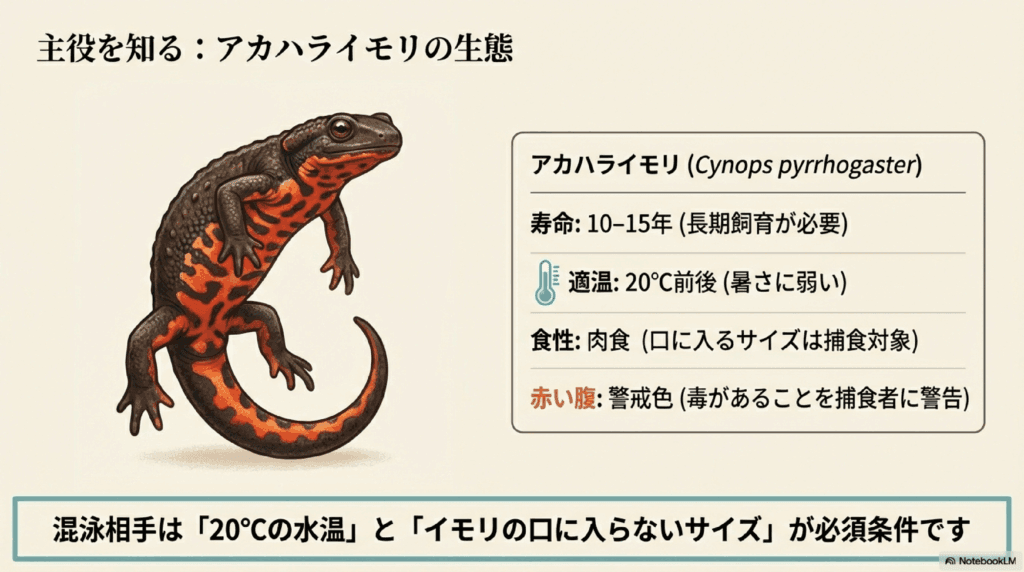

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は、日本国内に広く生息する両生類で、鮮やかな赤い腹が特徴的です。この腹部の色は、外敵から身を守るための警戒色で、野生下では攻撃を避けるための役割を果たします。体長は10~15cmほどで、平均寿命は10~15年と比較的長寿。成体になっても水中での生活が主であり、ゆったりとした動きや愛らしい姿が観賞用としても人気です。

アカハライモリの飼育環境:水槽、温度、エサ

アカハライモリを飼育するには、専用の水槽が必要です。水槽サイズは、アカハライモリが自由に泳げるよう30cm以上を推奨します。水槽内には隠れ家や水草を配置し、自然に近い環境を再現するとイモリにとっても居心地が良くなります。

温度管理

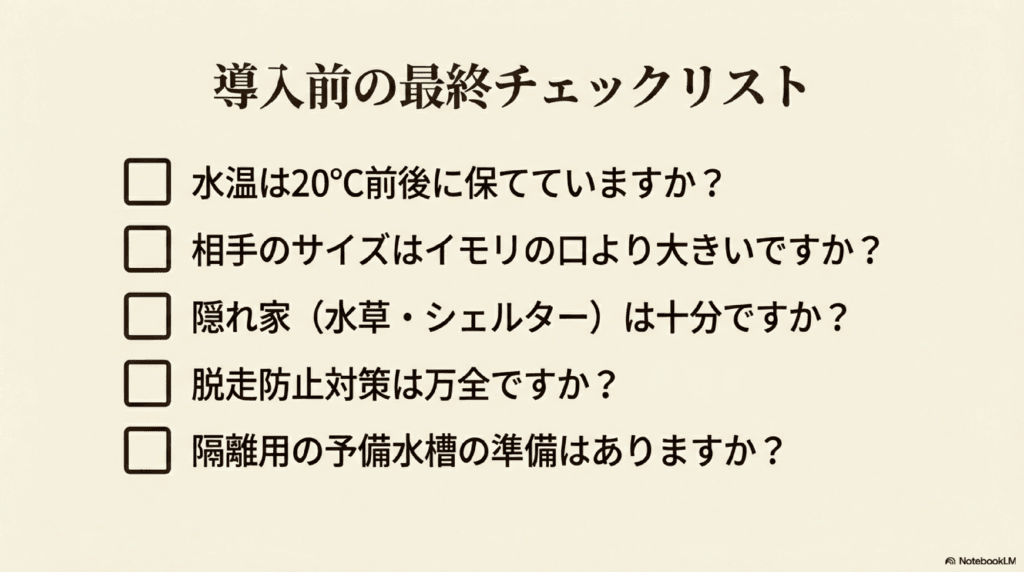

アカハライモリは温度に敏感なため、20℃前後が最適な飼育温度です。夏場は特に高温に注意が必要で、冷却ファンや水槽クーラーの使用が推奨されます。

エサ

主に冷凍アカムシやイトミミズなどの生き餌を好みますが、専用のペレットや乾燥餌にも慣らすことが可能です。週2~3回、食べ残しが出ない量を与えると良いでしょう。

飼育の際の注意点:混泳する際のリスクと対策

アカハライモリは性格がおだやかですが、混泳相手には注意が必要です。以下の点を踏まえて、安全な混泳環境を作ることが大切です。

捕食の可能性

アカハライモリは小さな生物を捕食する性質があるため、極端に小さい魚やエビは混泳に不向きです。また、相手の生物が逆にアカハライモリを攻撃しないよう、サイズや性質を考慮しましょう。

水質の維持

混泳する生物によっては、水質への影響が異なるため、水質テストを定期的に行い、こまめな水換えで水質を安定させることが必要です。

休息場所の確保

アカハライモリが安心して過ごせる隠れ家や浮き場を用意することで、ストレスを軽減できます。

これらの基本的な飼育環境を整えることで、アカハライモリにとって快適で安全な生活環境が確保され、混泳相手がいても落ち着いて生活できるようになります。

アカハライモリと相性の良い混泳生物

アカハライモリと混泳できる生き物の選び方

アカハライモリと混泳できる生き物を選ぶ際には、次のポイントに注意しましょう:

サイズと性質

アカハライモリは小さな生き物を捕食する可能性があるため、極端に小さい生物やアグレッシブな生物は避けましょう。落ち着いた性格で、同じ水温や水質で生活できる種類を選ぶと安心です。

水質と温度への耐性

アカハライモリの適温である20℃前後の環境に適応できる生物が理想的です。水質が合わない生物はストレスを感じやすく、病気の原因にもなるため、水温・水質が似通っている種類が推奨されます。

アカハライモリと混泳できるエビの種類と注意点

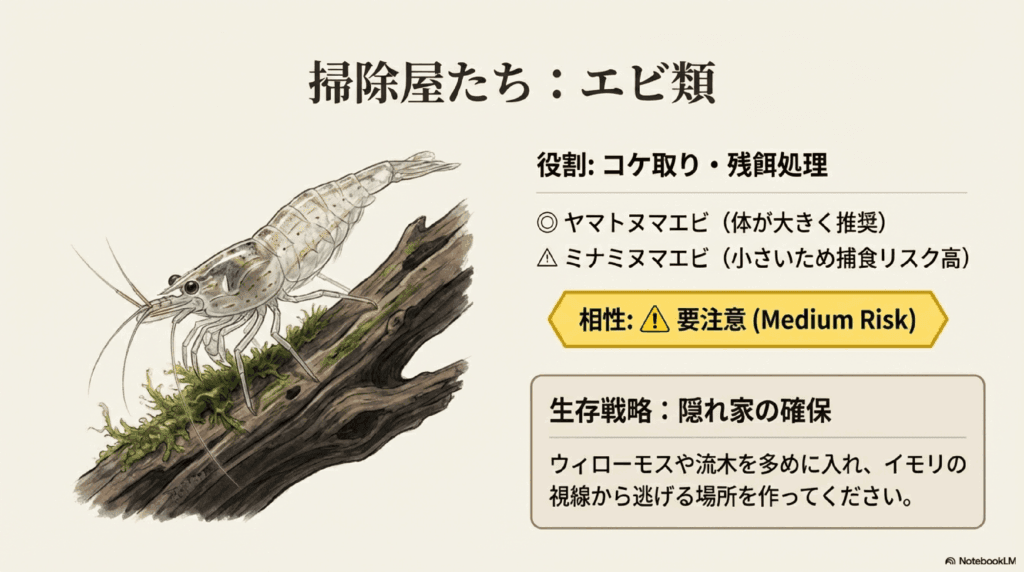

エビはアカハライモリの水槽に彩りを加える存在ですが、すべてのエビが混泳に適しているわけではありません。

おすすめのエビ

ヤマトヌマエビやミナミヌマエビは、アカハライモリとの相性が比較的良いとされています。これらのエビは水質に比較的強く、アカハライモリのいる環境でも適応しやすいです。

アカハライモリがエビを捕食する可能性があるため、混泳させる際はエビが隠れられる水草やシェルターを水槽内に配置しましょう。また、エビが水質悪化の指標になりやすいため、エビの動きが鈍くなったら水質チェックを行うのがおすすめです。

アカハライモリと混泳できる魚種の例と適した環境

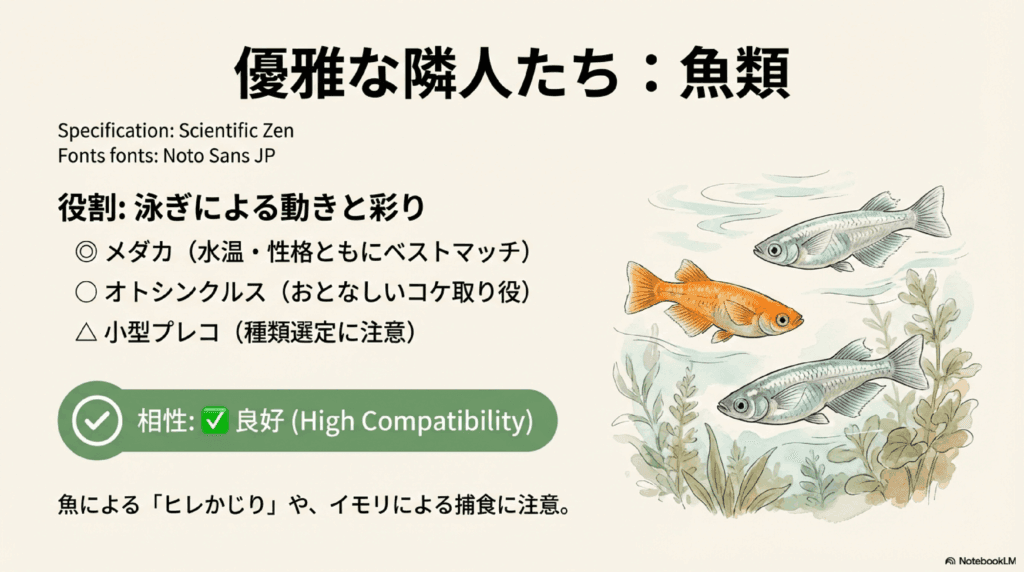

アカハライモリと混泳させる魚を選ぶ際には、温和な性格で同じ水温に適応できる種類を選ぶと良いです。

おすすめの魚種

オトシンクルスやプレコ、メダカなどはアカハライモリとの相性が良いとされ、比較的平和に共存しやすいです。これらの魚はアカハライモリのゆったりした動きにも馴染み、争いが起こりにくい環境を作れます。

魚によってはアカハライモリのヒレをついばむことがあるため、魚種ごとに特性をしっかり確認してから混泳させましょう。また、定期的な水質チェックと、水草や隠れ場所を設けて安全なスペースを確保するのも重要です。

アカハライモリとドジョウとの混泳方法と注意点

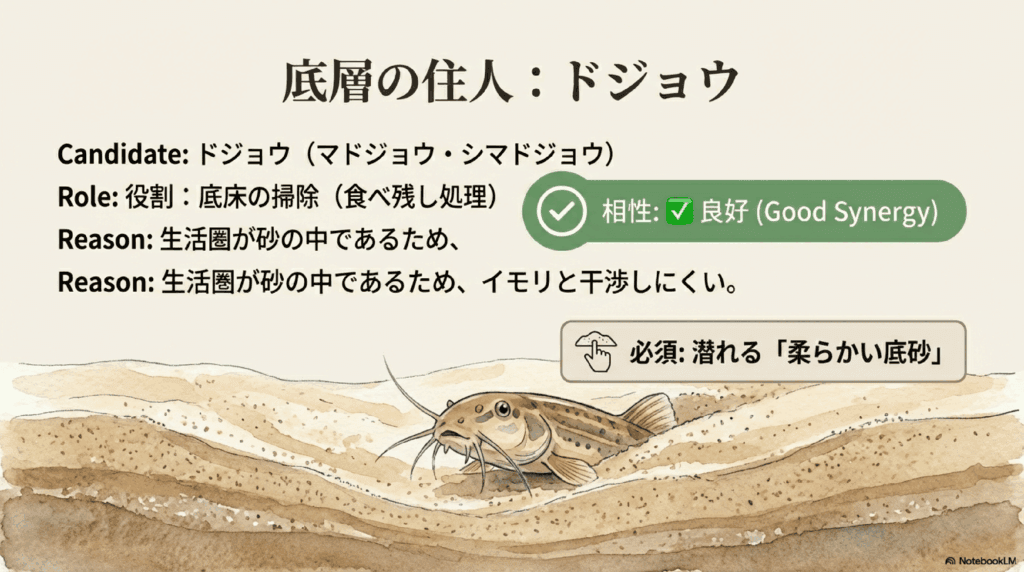

ドジョウもまた、アカハライモリと混泳しやすい生物の一つです。

おすすめポイント

ドジョウはアカハライモリと同じように温和な性質を持ち、砂地の底層を中心に活動するため、アカハライモリと縄張りが重なりにくいです。また、ドジョウは残り餌を掃除する働きも期待でき、水槽の清潔さを保つ手助けとなります。

ドジョウが隠れられる場所や底砂の厚みを調整して、ドジョウが快適に過ごせる環境を整えることが必要です。特に底砂は柔らかいものを選ぶと、ドジョウが砂に潜ってリラックスしやすくなります。また、底砂が汚れやすいため、定期的な清掃も忘れずに行いましょう。

アカハライモリと他の生物との混泳を成功させるためには、相性の良い生物を慎重に選び、それぞれの習性や適した環境を考慮することが大切です。

他の爬虫類・両生類との混泳

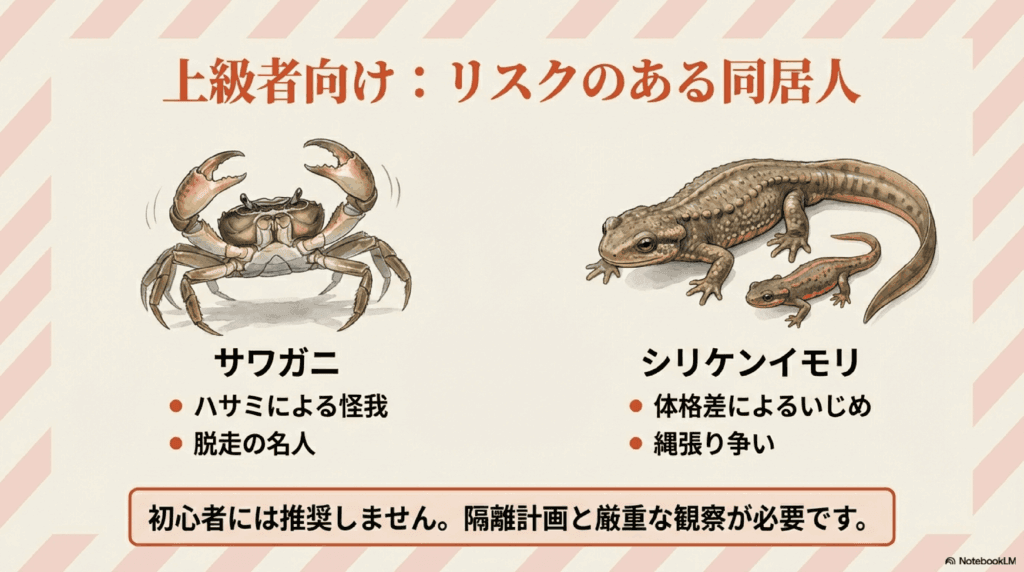

アカハライモリとシリケンイモリの混泳について

アカハライモリと同じ両生類であるシリケンイモリも混泳の候補として挙がることがありますが、混泳には十分な配慮が必要です。

混泳のポイント

シリケンイモリはアカハライモリと同様に温和な性格で、適応する水温も近いですが、シリケンイモリはやや大きくなり攻撃的になる場合もあるため、個体ごとの様子をよく観察することが重要です。初めて混泳させる場合は水槽を区切って様子を見ながら慣らすと安心です。

混泳によるストレスや、縄張り争いが発生する可能性があるため、スペースに余裕を持たせた水槽レイアウトや隠れ場所を十分に用意することが大切です。また、両者ともに食欲旺盛なため、エサを均等に与えられるよう工夫することも忘れないようにしましょう。

イモリと他の爬虫類・両生類の相性

アカハライモリを他の両生類や小型爬虫類と一緒に飼育したい場合は、以下のポイントに注意して相性の良い組み合わせを考えましょう。

似たような環境に適応できること

アカハライモリが好む温度帯に適応できる両生類や爬虫類で、性格が穏やかであることが重要です。温度や湿度が異なる環境を必要とする爬虫類とは混泳が難しいため、両者の生息地に合わせた環境が可能かを確認しましょう。

接触リスクの低減

爬虫類の中には肉食性の強い種類もいるため、アカハライモリが攻撃されるリスクも考慮が必要です。捕食関係やストレスを避けるためにも、できるだけ相性の良い両生類を選ぶと安全です。

また、爬虫類や両生類特有の病気や寄生虫がアカハライモリに影響を与える可能性もあるため、隔離期間を設け、健康状態を確認してからの混泳が推奨されます。

アカハライモリと貝やカニの混泳

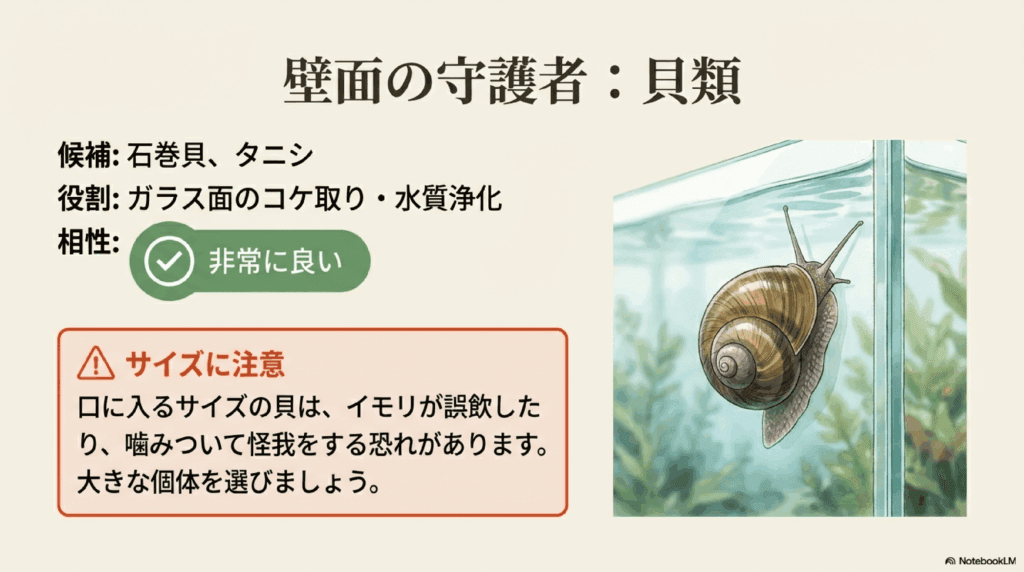

アカハライモリと混泳できる貝の種類と注意点

アカハライモリの水槽に貝を加えると、アクセントとなり、自然の川や池をイメージしたレイアウトが楽しめます。また、貝は水槽内の掃除役としての役割も期待できます。

おすすめの貝の種類

石巻貝やタニシなどは、アカハライモリの水槽に適しています。これらの貝は水質の改善に役立ち、コケの掃除もしてくれるため、水槽内の清潔を保つサポートになります。

アカハライモリが貝を噛んで傷つけてしまうことがあるため、貝のサイズをある程度大きめにするか、貝が隠れられる場所を用意しておくと良いでしょう。また、貝も水質に敏感なため、特にアンモニア濃度が上がらないよう、水換えの頻度を増やして水質を安定させることが大切です。

アカハライモリとカニとの混泳のポイントとリスク

カニもアカハライモリとの混泳候補として挙がる生物ですが、相性や飼育環境に注意が必要です。

おすすめのカニの種類

サワガニなどの小型カニは、アカハライモリと同じく淡水で飼育できるため、適したカニといえます。また、サワガニは水陸両方を利用するため、陸地のある水槽があると理想的な環境を作れます。

カニは性格が攻撃的になることがあり、アカハライモリの体をつかむ、攻撃するなどのリスクが考えられます。また、陸地に移動する性質が強いので、しっかりとした脱走防止対策をすることが必要です。アカハライモリがケガをしないよう、混泳中はカニの動きや関係性を常にチェックしましょう。

混泳に適した環境を作るためのポイント

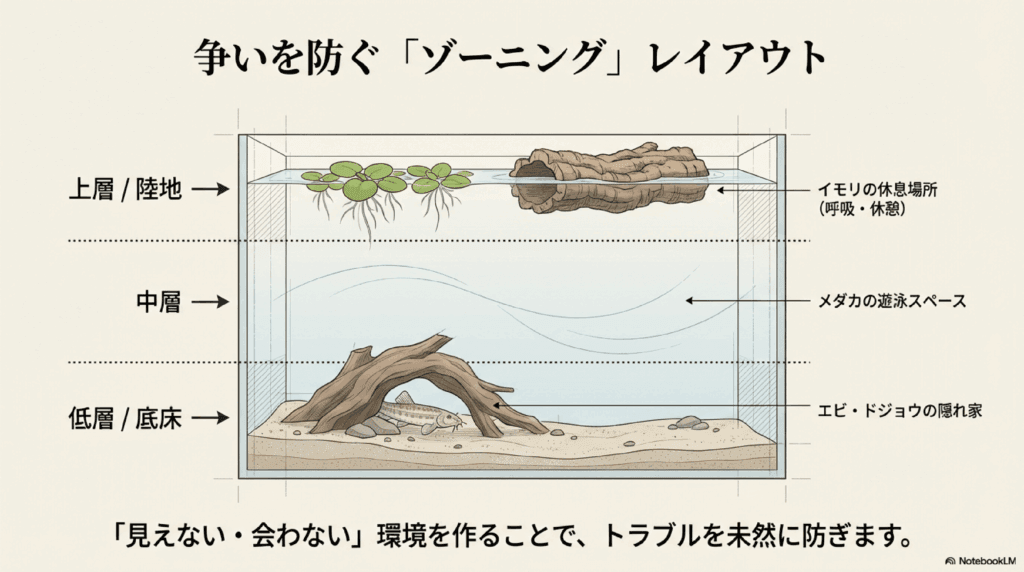

混泳水槽のサイズとレイアウト

アカハライモリと他の生物を混泳させる場合、水槽のサイズとレイアウトが非常に重要です。十分なスペースがあることで、各生物が自分のテリトリーを持ち、ストレスを減らすことができます。

水槽のサイズ

30cm以上の水槽が推奨されますが、混泳する生物が多い場合は、さらに広い水槽が理想的です。各生物が自由に泳ぎ、隠れられるスペースが確保できるよう、容量に余裕を持たせましょう。

レイアウトの工夫

水草や流木、シェルターなどを配置し、生物ごとに隠れ場所を作ることが大切です。アカハライモリには水面近くに浮かべた水草や石の配置が適しており、エビやドジョウには水槽の底層に隠れられる小さなシェルターが適しています。これにより、各生物が安心して過ごせる空間ができ、争いの発生が抑えられます。

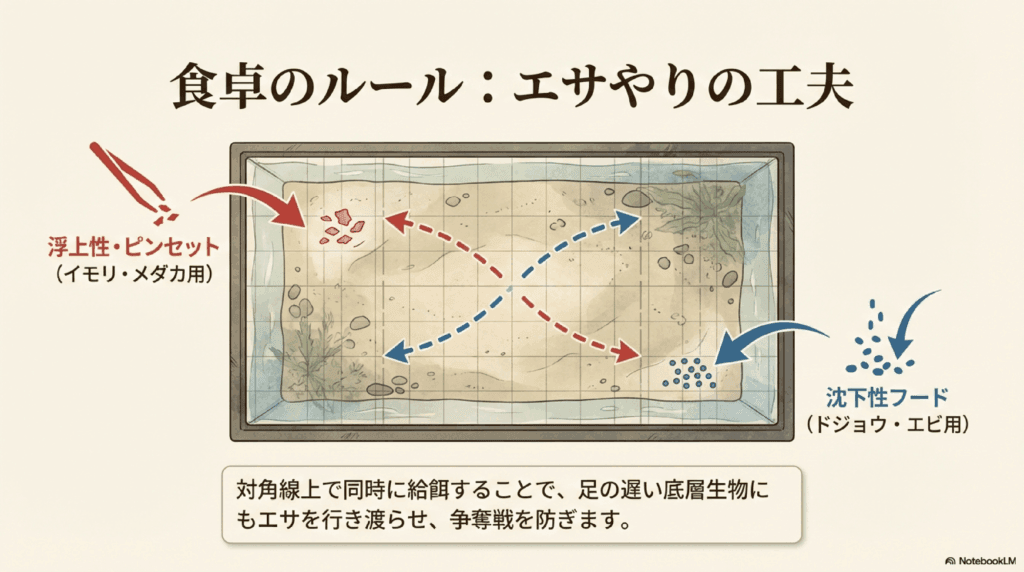

エサやりの工夫とトラブル防止策

混泳水槽では、エサやりの工夫も重要なポイントです。異なる生物のエサが偏らないようにすることで、健康的な環境が保てます。

エサの分け方

アカハライモリには冷凍アカムシやペレットを、エビやドジョウには専用の沈下性のエサを与えると良いでしょう。エサが行き渡るように、アカハライモリ用のエサは水面近くに、底生生物用のエサは水槽の底に分けて与えるとスムーズです。

トラブル防止策

混泳生物同士でエサの奪い合いが起こらないよう、エサを複数の場所に配置するか、少しずつ与えることで、各生物が十分に食事できるようにしましょう。また、食べ残しは水質悪化の原因となるため、与える量には注意が必要です。

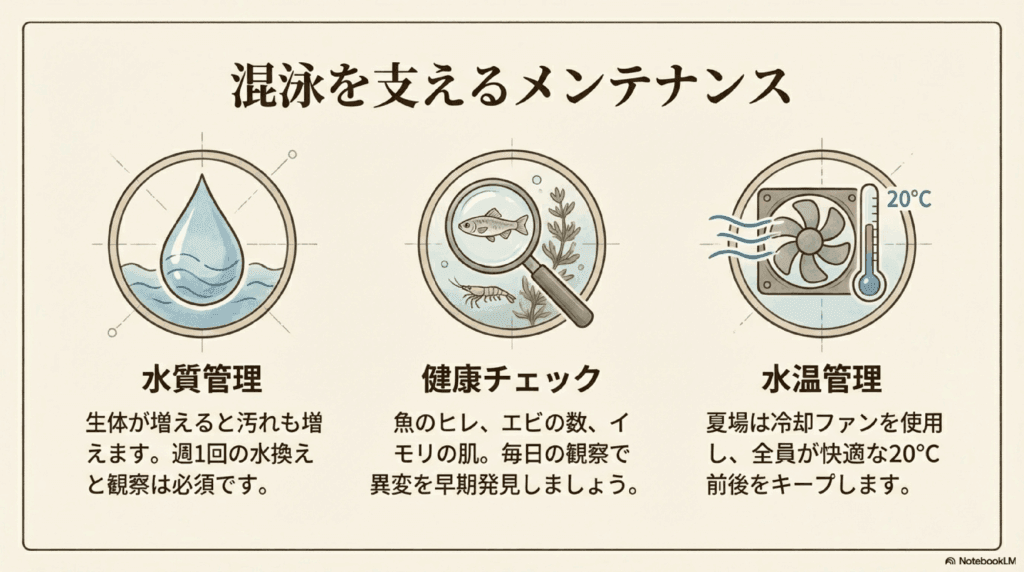

定期的なメンテナンスと健康管理方法

混泳環境を維持するためには、定期的なメンテナンスと各生物の健康管理が欠かせません。水質や水温の管理、掃除をこまめに行うことで、生物たちの健康を守ることができます。

水質管理

混泳水槽では、生物の排泄物やエサの残りで水質が悪化しやすいため、定期的な水換えが不可欠です。週に1度は水質チェックを行い、アンモニアや亜硝酸の値が高くならないように注意しましょう。

健康チェック

各生物の動きや体色に異変がないか、毎日観察して健康状態を確認しましょう。異常が見られた場合は、早めに隔離し、専門家に相談することで対処できます。特にアカハライモリは皮膚がデリケートなので、体表の変化に注意しましょう。

アカハライモリと混泳させる生物の組み合わせ例

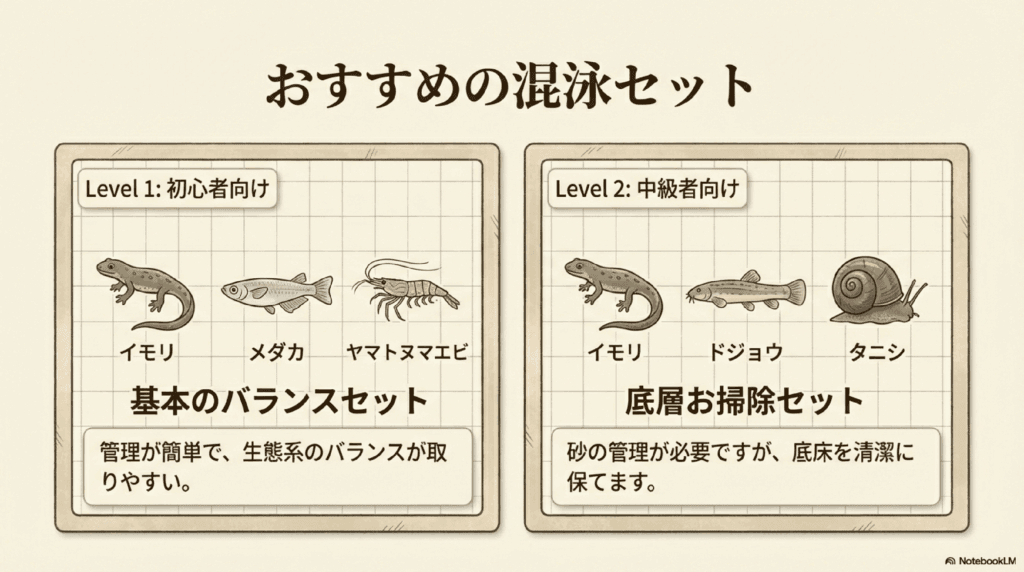

初心者向けの組み合わせ例

初めてアカハライモリの混泳を試す場合、初心者でも管理が比較的容易な生物を選ぶと良いでしょう。アカハライモリと相性が良く、飼育が簡単な組み合わせを以下に紹介します。

アカハライモリ + ヤマトヌマエビ

ヤマトヌマエビはアカハライモリと水質の要求が似ており、水槽内のコケ掃除もしてくれるため、初心者にとって管理しやすい組み合わせです。エビが隠れられる水草やシェルターを配置しておくことで、ストレスを軽減できます。

アカハライモリ + メダカ

メダカもまたアカハライモリと相性が良い魚種です。温和な性格で争いが少なく、水温もアカハライモリとほぼ同じ範囲に適応できます。色の異なるメダカを入れることで水槽が明るくなり、観賞性もアップします。

中級者向けの組み合わせ例

中級者向けには、少し手間がかかるものの、よりバリエーション豊かな生物との混泳を楽しめる組み合わせを紹介します。

アカハライモリ + ドジョウ + タニシ

ドジョウは底層で活動するため、アカハライモリと縄張りが重なりにくく、共存しやすい相手です。タニシを加えることでコケ掃除もでき、水質管理がしやすくなるメリットもあります。ただし、ドジョウは砂を好むため、水槽底に細かい砂を敷いておくと快適に過ごせます。

アカハライモリ + シリケンイモリ

シリケンイモリも日本の環境に適応したイモリで、アカハライモリと共通する点が多いため、相性の良い混泳相手です。水槽のスペースに余裕を持たせ、隠れ場所や浮島を用意することで、双方がリラックスできる環境を作りましょう。ただし、シリケンイモリの性格に個体差があるため、最初は様子を見ながら少しずつ慣らすと安心です。

まとめ:アカハライモリとの混泳のポイント

アカハライモリとの混泳を楽しむためには、生物ごとの特性に配慮しながら、適切な環境を整えることが重要です。混泳相手として適しているのは、同じ水温や水質に対応でき、温和な性格を持つ生物たちです。エビやドジョウ、タニシなどは初心者にも飼育しやすく、アカハライモリとの相性が良い選択肢です。一方で、シリケンイモリやサワガニなどは、個体差や性格に注意を払い、十分な観察をしながら混泳を進めることが求められます。

さらに、混泳水槽を快適に保つために重要なのは、レイアウトや水質管理、適切なエサの分配です。各生物がリラックスできる隠れ場所や餌場を作り、ストレスの少ない環境を維持することで、混泳の成功率が高まります。また、日々の健康チェックや定期的なメンテナンスも忘れずに行い、問題が発生した場合は早めに対処しましょう。

アカハライモリとの混泳は、適切な準備と配慮があれば、飼育者にとっても魅力的な観賞体験をもたらします。生物ごとの特徴を理解しながら、安心で美しい水槽作りを楽しんでください。