アカハライモリは、その美しい模様と独特な生態から、多くの愛好者に親しまれている水生の爬虫類です。特にメスのアカハライモリは、繁殖期にお腹がパンパンに膨らむことで知られ、その姿は観察する人々にとって興味深い光景となります。本記事では、アカハライモリのメスに焦点を当て、妊娠から産卵までの過程を詳しく解説します。メスの見分け方や妊娠中のサイン、産卵の特性など、飼育や観察に役立つ情報を幅広くお届けします。アカハライモリの魅力を深く知ることで、あなたの飼育ライフがより充実したものになるでしょう。さあ、一緒にアカハライモリの世界を探求していきましょう!

アカハライモリとは?

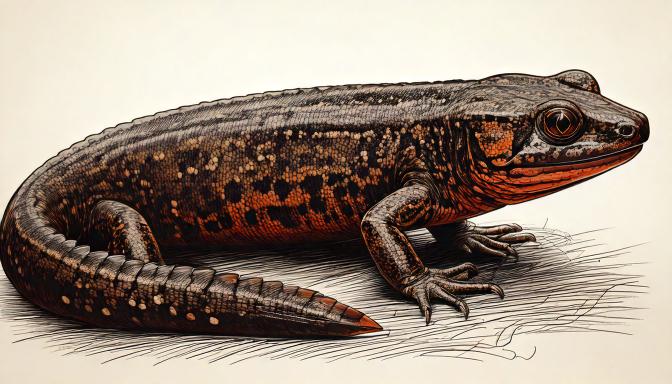

アカハライモリ(Cynops pyrrhogaster)は、日本を含む東アジア地域に広く分布する小型の水生爬虫類です。美しい模様や独特な生態から、観賞用としても人気が高く、多くの愛好者に親しまれています。このセクションでは、アカハライモリの基本情報や生息地域、特徴について詳しく解説します。

アカハライモリの基本情報

アカハライモリは、体長が約6〜10cmほどの小型のイモリで、一般的にはやや平たい体型をしています。特徴的なのは、その鮮やかなオレンジ色の腹部と黒い背中で、特に繁殖期にはメスがより鮮やかに色づくことが知られています。性別によって体の色や大きさが異なるため、観察者にとって見分ける楽しみがあります。

アカハライモリは水中での生活に適応しており、主に淡水の池や沼、河川などに生息しています。水温が20〜25℃程度の環境を好み、湿度の高い場所を好む傾向があります。彼らは食物連鎖の一環として、水中の小型の無脊椎動物や昆虫を食べることで生態系に重要な役割を果たしています。

アカハライモリの生息地域と特徴

アカハライモリは、日本国内では主に本州、四国、九州で見られますが、特に湿地帯や池の多い地域に集中しています。彼らは湿った環境を好むため、周囲に豊かな植生がある場所で繁殖することが多いです。また、アカハライモリは地域ごとに異なる模様を持つことがあり、これが研究者や愛好者にとっての興味の対象となっています。

繁殖期になると、オスはメスを引き寄せるための特有の行動を示し、繁殖の際には水中での儀式的なダンスを行います。この繁殖行動は、観察する上で非常に興味深いポイントであり、特にオスの色が鮮やかに変化する様子は圧巻です。

アカハライモリは、その独特な外見と生態から、観察や飼育の対象として非常に魅力的な存在です。

メスの見分け方と特徴

アカハライモリを観察する上で、オスとメスの見分け方は非常に重要です。特に繁殖期におけるメスの姿は、オスとの違いが際立ちます。このセクションでは、アカハライモリのメスを見分けるポイントや、妊娠中に見られる特徴について詳しく解説します。

アカハライモリのメスの見分け方

アカハライモリのメスを見分けるための最も明確な方法は、体の大きさや色、形状に注目することです。一般的に、メスはオスよりも体が大きく、腹部が膨らんでいることが多いです。また、メスの腹部は明るいオレンジ色をしており、特に繁殖期にはこの色がより鮮やかになります。逆に、オスは体が細長く、背中の色合いが濃い傾向にあります。

また、メスの特徴として、繁殖期には体が全体的にふっくらとした印象を与えます。これは、妊娠によって卵を抱えているためで、特にお腹の膨らみは見逃せないポイントです。オスは繁殖期に入ると色鮮やかになりますが、メスは主に体型の違いで見分けることができます。

メスのお腹がパンパンになる理由

メスのアカハライモリのお腹がパンパンに膨らむのは、主に妊娠中の卵を抱えているためです。妊娠期間は通常、環境条件によって異なりますが、一般的には数週間から1ヶ月程度です。この間、メスは水中での生活を続けながら、卵が成熟していくのを待ちます。

卵の数は個体によって異なりますが、通常は10〜20個程度の卵を抱えることが一般的です。メスは、卵が成熟するにつれてお腹が徐々に大きくなり、最終的には産卵の準備が整います。妊娠中のメスは、特に注意深く環境を選び、 predators(捕食者)からの危険を避けるために、隠れやすい場所を好むことが多いです。

妊娠中のメスを観察することは、繁殖行動の理解や飼育の参考にもなります。

妊娠と繁殖行動

アカハライモリの繁殖行動は非常に興味深く、観察者にとって魅力的なポイントです。このセクションでは、妊娠中のメスのサインや、アカハライモリの繁殖行動の特性について詳しく解説します。

アカハライモリの妊娠中のサイン

アカハライモリのメスが妊娠すると、いくつかの明確なサインが見られます。最も顕著なのは、お腹が膨らむことです。妊娠中のメスは、通常の体型よりも一回り大きく見えるようになり、特に腹部が目立つようになります。この膨らみは、成熟した卵が内部にあることを示しています。

また、妊娠中のメスは行動にも変化が見られることがあります。通常はおとなしい性格のアカハライモリですが、妊娠中はより活動的になることが多く、産卵の準備を進めるために餌を探す時間が増えることがあります。さらに、妊娠中のメスはストレスを感じやすいため、周囲の環境に敏感になり、捕食者から身を守るための隠れ場所を求めることもあります。

アカハライモリの繁殖行動と卵の数

アカハライモリの繁殖行動は、主に春から初夏にかけて行われます。この時期、オスは特有の求愛行動を見せ、メスを引き寄せるためのダンスや特有の鳴き声を発します。オスは体の色を鮮やかに変え、メスにアピールすることで交配の機会を得ようとします。

繁殖が成功すると、メスは通常10〜20個の卵を水中に産み付けます。卵はゼラチン状の膜に包まれており、水中の植物や岩に付着します。この膜は卵を保護し、外敵からの影響を最小限に抑える役割を果たします。

アカハライモリの卵は、約2〜3週間で孵化します。孵化した幼生は、まず水中で生活し、徐々に成長していきます。特にこの成長過程は観察者にとって興味深く、幼生がどのようにして成体へと成長していくのかを追うことができます。

妊娠と繁殖行動は、アカハライモリの生命サイクルの重要な部分であり、愛好者や研究者にとって非常に重要なテーマです。

産卵とその後の管理

アカハライモリの産卵は、繁殖行動の集大成であり、生命のサイクルにおいて重要な役割を果たします。このセクションでは、アカハライモリの産卵数や卵の特徴、そして孵化後の管理方法について詳しく解説します。

アカハライモリの産卵数と卵の特徴

アカハライモリは通常、繁殖期に10〜20個の卵を産むことが一般的です。しかし、環境条件や個体の健康状態によって、この数は変動することがあります。メスは水中の安全な場所、例えば水草の間や岩の隙間に卵を産み付けることで、卵を捕食者から守ります。

産み付けられた卵は、透明なゼラチン状の膜で包まれており、この膜は卵を保護し、外部の環境からの影響を和らげる役割を果たします。卵の色は通常、クリアまたは淡い黄色で、直径は約1〜2ミリメートル程度です。ゼラチン状の膜は水中で膨張し、卵を固定することで、流れのある水域でも安全に保たれるようになっています。

卵の孵化までのプロセス

アカハライモリの卵は、通常2〜3週間で孵化します。孵化のプロセスは、水温や水質、酸素濃度などの環境要因に影響を受けます。水温が高いほど孵化は早く進む傾向がありますが、急激な温度変化は卵に悪影響を及ぼすことがあります。

孵化後、幼生は水中で浮遊生活を始め、最初の数日間は自分の体に蓄えた栄養を利用します。この間は外敵からの捕食に非常に敏感なため、安全な隠れ場所が必要です。幼生は成長するにつれて徐々に形態が変化し、最終的には成体の形に近づいていきます。

孵化した幼生は、初期段階では微細なプランクトンや藻類を餌として与えることが重要です。適切な餌を与え、清潔な水環境を維持することで、幼生の成長を促進することができます。

また、飼育環境では、隠れ家や水草を多く配置することで幼生が安心して成長できる環境を整えることが大切です。こうした管理を行うことで、幼生が健やかに成長し、成体へと育つことが期待できます。

アカハライモリの模様と地域差

アカハライモリは、その美しい外見や多様な模様が魅力の一つであり、地域ごとに異なる特徴を持っています。このセクションでは、アカハライモリの模様の違いや地域差について詳しく解説し、これらがどのように生態に影響を与えているかを考察します。

地域によるアカハライモリの模様の違い

アカハライモリは、日本国内でも地域によって異なる模様や体色を持つことがあります。特に本州、四国、九州では、それぞれに特有の模様や色合いが見られます。例えば、本州のアカハライモリは比較的暗い色合いをしていることが多い一方、九州の個体は明るいオレンジ色が強調されることがよくあります。

この模様の違いは、環境や生息地に応じた適応の結果と考えられています。例えば、暗い水域に生息する個体は、捕食者から身を隠すために暗色の体色を持つことが多く、逆に明るい環境にいる個体は、目立つ色を持つことがあります。このような色彩は、繁殖期のオスのアピールにも関係しており、メスに対する求愛行動に影響を与えることがあります。

模様の違いが繁殖に与える影響

アカハライモリの模様や体色は、繁殖行動においても重要な役割を果たします。特にオスは、繁殖期に模様が鮮やかに変化することがあり、これがメスを引き寄せるための重要な要素となります。模様の美しさや独自性は、オス同士の競争においても影響を与え、より魅力的な個体が選ばれる傾向があります。

また、地域によって模様の違いが見られるため、異なる地域の個体が交配した場合、どのような子孫が生まれるかは興味深い研究テーマです。異なる模様の個体同士の交配は、新たな模様のバリエーションを生む可能性があり、これが種の進化に寄与することも考えられます。

アカハライモリの模様や地域差を理解することは、彼らの生態や繁殖行動をより深く知る手助けとなります。これらの知識は、アカハライモリを飼育する際や自然観察を行う際に役立つでしょう。

まとめ

アカハライモリは、その魅力的な外見とユニークな生態から、多くの愛好者に親しまれている小型の水生爬虫類です。本記事では、アカハライモリのメスのお腹に焦点を当て、妊娠から産卵、そしてその後の管理方法まで幅広く解説しました。

まず、アカハライモリの基本情報として、体長や生息地域、特徴について触れました。次に、メスの見分け方や妊娠中の特徴を確認し、特にお腹が膨らむ理由について詳しく解説しました。また、妊娠と繁殖行動についても詳しく説明し、オスの求愛行動や繁殖期の特徴を紹介しました。

続いて、産卵のプロセスや卵の特徴、孵化後の幼生の管理方法に関しても触れました。特に幼生の成長段階や適切な飼育環境の重要性を強調しました。最後に、アカハライモリの模様や地域差について考察し、これが繁殖行動にどのように影響するかを説明しました。

アカハライモリの観察や飼育は、彼らの生態を深く理解する上で非常に有意義です。模様の違いや繁殖行動を観察することで、自然界の驚異を実感することができます。今後もアカハライモリについての知識を深め、彼らの魅力を多くの人に伝えていきましょう。