ミドリガメは、近年日本でもよく見かけるようになった野生の亀で、その多くは飼育されていた個体が自然に放たれたものです。特に「ミシシッピアカミミガメ」としても知られ、外来種として問題視されています。もし野生のミドリガメを見つけた場合、どのように対応すべきかご存知でしょうか?また、その寿命や生態系への影響についても知っておくべき重要なポイントです。この記事では、ミドリガメがどのようにして日本に生息するようになったのか、また、発見した際に取るべき対応や、外来種としてのリスクについて詳しく解説します。

ミドリガメとは?その特徴と生態

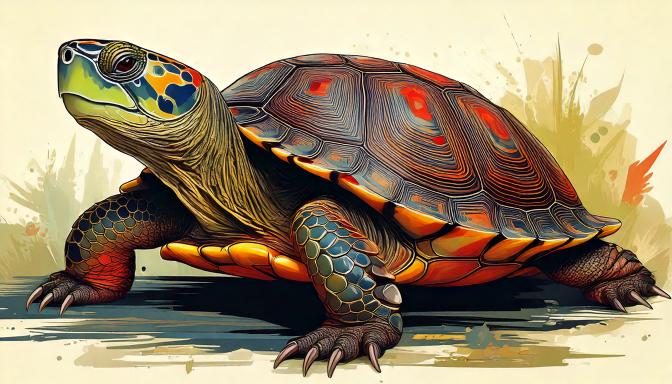

ミドリガメ(別名:ミシシッピアカミミガメ)は、アメリカ原産の亀で、特にアメリカ南部やミシシッピ川流域で広く分布しています。その名前の通り、特徴的な緑色の甲羅と、赤い斑点が目の周辺にあることから「アカミミガメ」とも呼ばれることがあります。野生では水辺の浅い場所を好み、日光浴をしたり、水中を泳いだりして過ごします。

ミドリガメは、非常に適応力が強い動物で、さまざまな環境に生息することができます。水温が低くても生きられるため、日本の気候でも野生化しやすいのです。しかし、その反面、飼育環境において適切なケアをしないと、健康を損ねやすいという特徴もあります。

ミドリガメの生息地と野生での生活環境

ミドリガメは、元々アメリカ南部の温暖な気候を好みますが、その生息範囲は非常に広く、様々な水辺で見かけることができます。野生では、湖、池、川の浅瀬に生息し、繁殖のために水辺に上がることがよくあります。彼らは水の中を泳ぐことを得意としており、食べ物を探すために水中を移動しますが、日光浴が重要な生活の一部でもあります。

日本では、ミドリガメはもともと野生には存在していませんでしたが、ペットとしての人気が高まり、飼われていた個体が自然に放されることによって、野生化が進みました。特に河川や湖沼の周辺で目撃されることが増えており、地域によってはその数が増加し、自然環境に適応するようになっています。

ただし、野生のミドリガメが生息することで、地元の生態系に与える影響が懸念されています。ミドリガメは食物連鎖において上位の位置を占め、他の動物たちと競合することがあり、特に在来種との競争が問題視されています。

ミドリガメを見つけた場合の対応方法

もし野生のミドリガメを見つけた場合、まずはその場での対応が重要です。ミドリガメが見つかる場所は多くの場合、湖や川などの水辺であり、自然環境に適応していることが多いため、すぐに手を出さないことが基本です。

まず、ミドリガメが健康で生き生きとしている場合、特に人間が手を出す必要はありません。しかし、亀が怪我をしている、または危険な場所にいる場合には、保護が必要です。例えば、車道や干上がった池の中などにいる場合は、すぐに移動させることが求められます。この際、無理に亀を触らず、適切な保護施設や動物保護団体に連絡して、指示を仰ぐことが推奨されます。

また、ミドリガメを見つけた場所が自宅の近くであれば、地域の動物保護団体に連絡し、保護する方法やその後の措置について相談することも有効です。日本では、ミドリガメが外来種として問題視されているため、安易に飼うことは避けるべきです。

ミドリガメが日本における外来種として問題視される理由

ミドリガメが日本における外来種として問題視される背景には、いくつかの理由があります。まず、ミドリガメは、繁殖力が非常に高く、自然環境において急速に個体数を増加させる傾向があります。その結果、在来種との競争が生じ、在来種の亀や水生生物にとって生態系への圧力が強まります。

また、ミドリガメは、在来の亀に比べて食物の選り好みが少なく、何でも食べる雑食性を持っています。このため、他の動物と食物を競い合い、結果的に在来種の生態系に悪影響を与えることが指摘されています。さらに、ミドリガメは多くの病気を持っていることがあり、これが日本の在来動物にとって新たな脅威となっています。

これらの理由から、ミドリガメは「特定外来生物」に指定されることがあり、飼育や放流には規制が設けられていることがあります。自治体や専門機関では、野生のミドリガメを見つけた場合の対応マニュアルを整備しており、適切な対処が求められています。

ミドリガメの寿命と飼育環境

ミドリガメは、飼育下でも野生でも長寿命な亀として知られています。一般的に、飼育環境が整っていれば、寿命は20年以上になることが多いとされています。最適な飼育環境を提供することで、ミドリガメは元気に育ち、長寿命を全うすることができます。

飼育する際に重要なのは、まず適切な水温と水質の維持です。ミドリガメは温暖な気候を好むため、水温が低すぎると元気をなくしたり、病気にかかりやすくなります。理想的な水温は25℃前後で、定期的に水を交換して清潔な水環境を保つことが重要です。また、日光浴も大切で、紫外線を浴びることでカルシウムを吸収し、健康的な甲羅を作り上げます。

さらに、飼育スペースも広めに確保することが望ましいです。ミドリガメは泳ぐことが得意なため、十分なスペースを提供し、浮かんだり潜ったりできる場所を作ってあげることが大切です。餌に関しても、バランスの取れた食事を与えることで、健康な状態を保つことができます。

ミシシッピアカミミガメとの違いと特性

ミドリガメとよく混同されがちな種類に、「ミシシッピアカミミガメ」があります。実際、これらは同じ種類の亀ではなく、ミドリガメ(またはアカミミガメ)とは異なる亀ですが、見た目が非常に似ているため、区別が難しいことがあります。

ミドリガメは、甲羅が比較的平らで、緑色が特徴的です。目の周りには赤い斑点があり、これが「アカミミガメ」と呼ばれる所以です。

一方、ミシシッピアカミミガメは、甲羅がやや丸みを帯びており、色味もやや褐色がかっていることが特徴です。顔や首にも赤い斑点がありますが、ミドリガメほど鮮やかではないことが多いです。また、ミシシッピアカミミガメは、体が大きくなる傾向があり、最大で40センチを超えることもあります。

生態的には、両者は非常に似ており、同じような水環境を好みますが、ミシシッピアカミミガメはやや冷たい水を好むため、日本の気候にも比較的適応しやすいとされています。これらの違いを理解しておくことが、外来種としての管理や飼育において非常に重要です。

ミシシッピアカミミガメが日本に来た背景

ミシシッピアカミミガメは、もともとアメリカ南部に分布する亀で、日本においてはペットとして飼われることが多かったため、その数が急激に増加しました。特に1980年代から1990年代にかけて、ペットブームが訪れたことにより、ミシシッピアカミミガメが多くの家庭で飼われるようになりました。しかし、次第に飼い主が面倒を見きれなくなったり、飼育環境が整わないことから、亀が放流されるケースが増えていきました。

その結果、野生化したミシシッピアカミミガメが日本の河川や池、湖などの水辺で見られるようになり、現在では一部の地域で野生個体が繁殖するほどに数を増しています。これにより、在来種の生態系に対する影響が懸念されるようになり、ミシシッピアカミミガメの野生化が問題視されるようになったのです。

日本政府や地方自治体では、この外来種の管理が重要であると認識し、適切な対策を講じるようになりました。その一環として、ミシシッピアカミミガメの飼育や放流に関しては、規制を設けるようになり、野生個体の捕獲や移動に関するルールも整備されています。

ミシシッピアカミミガメが特定外来生物に指定されている理由

ミシシッピアカミミガメは、その繁殖力の高さと適応力の強さから、日本の自然環境において特定外来生物として指定されています。特定外来生物とは、その存在が生態系や農業、漁業に悪影響を与える恐れのある外来種のことを指します。

ミシシッピアカミミガメが特定外来生物に指定される主な理由は、以下のような点が挙げられます:

- 繁殖力の強さ

ミシシッピアカミミガメは、1年に数回の繁殖を行い、1回の産卵で数十個の卵を産むことができます。そのため、個体数が急速に増加することが可能です。 - 食物競争と在来種への影響

ミシシッピアカミミガメは、雑食性であり、魚や水生昆虫、水草などを食べます。これにより、在来種の亀や他の水生生物との食物競争が発生し、在来種が減少する原因となることがあります。 - 病気の拡散

ミシシッピアカミミガメは、さまざまな病気を保持していることが知られており、これが他の動物に伝播する可能性があります。特に、ウイルスや細菌が他の生物に影響を及ぼすことが懸念されています。

これらの理由から、日本の環境省はミシシッピアカミミガメを「特定外来生物」に指定し、飼育や放流を規制しています。放流された個体が自然環境に悪影響を与えることがないよう、法律に基づいた管理が求められています。

外来種としての影響と生態系へのリスク

ミドリガメやミシシッピアカミミガメが日本において外来種として存在することには、さまざまなリスクが伴います。これらの亀は、特に日本の在来種の生態系に対して大きな影響を与える可能性があります。

まず、外来種が生態系に及ぼす最大のリスクの一つは、食物競争です。ミドリガメやミシシッピアカミミガメは、雑食性であり、魚や昆虫、水生植物など幅広い食物を摂取します。そのため、在来種の亀や水生生物と食物を巡って競争を繰り広げ、在来種の個体数を減少させる原因となります。特に、在来の水生動物がミドリガメやミシシッピアカミミガメに取られる食物を確保できなくなると、バランスが崩れ、食物連鎖に影響を与えることになります。

次に、繁殖力の高さも問題です。両種の亀は、非常に高い繁殖能力を持っており、急速に個体数を増加させることができます。これにより、外来亀が占有する地域が広がり、在来亀や水生生物が追い出されるリスクが高まります。ミシシッピアカミミガメは、特に繁殖回数が多いため、その影響が大きいとされています。

また、病気や寄生虫の拡散も外来種のリスクの一つです。ミドリガメやミシシッピアカミミガメは、元々異なる生態系に生息していたため、病気や寄生虫を持ち込むことがあります。これにより、在来の動植物が新たな病原菌にさらされることで、健康や個体数に影響を及ぼす可能性があります。

これらの要因が重なり、ミドリガメやミシシッピアカミミガメは、自然環境や生態系に悪影響を与えることが懸念されているのです。

ミドリガメやミシシッピアカミミガメを発見した際の法律的な対応と役立つ情報

日本では、ミドリガメやミシシッピアカミミガメを発見した場合、その対応に関して法律が設けられています。特に、これらの亀が特定外来生物に指定されているため、安易に放流したり飼育したりすることは違法とされていることがあります。

もし、野生のミドリガメやミシシッピアカミミガメを見つけた場合、まずは触らないことが基本です。亀が怪我をしている場合や危険な場所にいる場合には、専門の動物保護団体や自治体に連絡して、指示を仰ぎましょう。また、ペットとして飼うことは避けるべきです。特にミドリガメやミシシッピアカミミガメを放流してしまった場合、それが野生化して生態系に悪影響を及ぼす可能性が高いため、放流は厳禁です。

もしミドリガメやミシシッピアカミミガメを自宅で飼っている場合、適切な飼育許可を取得することが必要です。また、亀を野外に放つことがないよう、飼育者の責任が問われることになります。

適切な対応が求められる外来種ですが、もし見つけた場合は冷静に対処し、専門機関に相談することが重要です。これにより、自然環境や生態系への悪影響を最小限に抑えることができます。

まとめ

ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、日本において外来種として問題視されている亀で、野生化が進みつつあります。元々アメリカ南部が原産地であり、日本ではペットとして広まった結果、自然環境にも影響を及ぼしています。特に、その繁殖力の高さや適応力の強さから、生態系に悪影響を与える可能性が指摘されています。

もし野生のミドリガメやミシシッピアカミミガメを見つけた場合、まずは触れずに専門機関に連絡することが重要です。放流や飼育は法律で規制されており、野生化が進むことで在来種に対する競争や病気の拡散などのリスクがあります。

ミドリガメの寿命は長く、飼育環境を整えることで健康に育つことができますが、安易に飼うことは避けるべきです。これらの亀が生態系に与える影響を最小限に抑えるためには、私たち一人ひとりの理解と適切な対応が欠かせません。

外来種としてのミドリガメやミシシッピアカミミガメの管理は、今後ますます重要な課題となるでしょう。自然環境を守るために、慎重で責任ある行動が求められています。